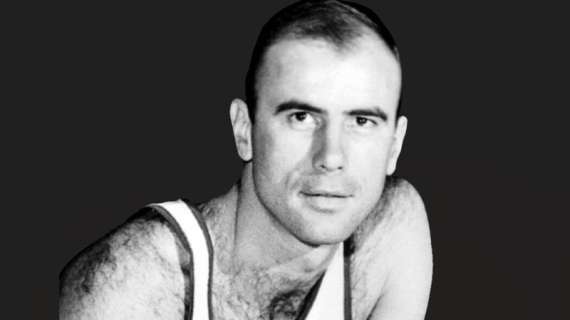

The Deep Blue: Bob Pettit da Baton Rouge al titolo NBA

(di Francesco Rivano). Avete presente i classici discorsi da bar post super partita di una stella NBA? Quando dapprima ci si divide fra pro e contro quel giocatore per poi finire a scomodare paragoni imbarazzanti con il passato prossimo e a volte addirittura remoto? Fino a che il più annoiato del gruppo, stanco dei dibattiti su chi sia il più grande di sempre, se ne esce con la domanda che ci riporta tutti alla realtà e alla singola opinione personale: “si, ma chi è il vostro giocatore preferito?” Certo che lo avete presente, vi capiterà si e no ad ogni 50ello di Doncic, a ogni tripla doppia di Jokic o, molto più semplicemente, ad ogni uscita di LeBron James. Eh si, perche mentre sul chi sia il GOAT potremmo star anni a vivisezionare i cervelli più raffinati del panorama degli analisti del Basket mondiale senza ottenere una risposta capace di convincere tutti, sui gusti personali nessuno può mettere bocca, o quasi. “Checco e tu che dici, chi è il tuo giocatore preferito?” Pausa scenica. Al cospetto dei fini intenditori della testata giornalistica con i quali avevo iniziato a spartire il mio tempo libero (libero si fa per dire), intimorito dalla risposta che mi apprestavo a scrivere, dalle mie dita, sulla ormai consumata chat whattsapp, escono fuori due paroline: Pistol Pete. Silenzio.

“Avrò esagerato? Magari non hanno ancora visualizzato e faccio in tempo a cancellare”, penso e l’ansia di essermi giocato la credibilità al primo giorno di presenza in redazione si trasforma in terrore alla risposta del co-fondatore del gruppo: “Ma va’ a cagare, che manco lo hai mai visto giocare.” Non pensate minimamente che da quella chat sia stato cacciato. Chi mi ha dato il benvenuto mandandomi amorevolmente ad espletare un bisogno fisiologico consueto ai più, è ad oggi un caro amico e colui che più mi ha incoraggiato a creare qualcosa di nuovo nello scrivere di basket. Quindi se tornassi indietro, a quella domanda, pur conoscendo la reazione a cui andrei incontro, risponderei sempre allo stesso modo: Pistol Pete. Non sto qui a dirvi le motivazioni che mi hanno spinto a rispondere in tal modo; credo che ognuno abbia un legame speciale con un giocatore in particolare, forse perché gli evoca dei ricordi felici, delle sensazioni esclusive, dei momenti speciali e io quelle emozioni le ho percepite incontrando la storia di Pete nel corso delle mie ricerche sul passato del basket. Ora tutti starete lì a pensare, “ecco che ci rifila il classico pippone sulla sua noiosissima perversione su Pete Maravich” e invece no, state comodi perché si torna ancor di più indietro nel tempo, in quella Baton Rouge dove il mio amato Pete ha dimostrato a tutti la sua magnificenza.

Siamo nella Louisiana dei primi anni ’30. Il Jazz soffia forte dalle coste della profonda America, e da Bourbon Street investe tutto lo Stato dei Pellicani. Ma da quel dannatissimo Giovedì 24 Ottobre del 1929 il popolo statunitense è in ginocchio, affamato, incattivito e speranzoso di poter rivedere la luce. Il Natale del 1932 si sta avvicinando nella capitale della Louisiana, a casa della famiglia Pettit è pronto per essere scartato il miglior regalo possibile: una nuova bocca da sfamare. Robert nasce il 12 Dicembre, ma non sembra che sia entrato fin da subito nelle grazie dello sport inventato a Springfield, Massachusetts. Il padre, sceriffo della parrocchia di East Baton Rouge, vuole iniziarlo allo sport e gli regala il classico canestro da appendere in giardino, ma il giovane Bob sembra litigare con la palla a spicchi. A sottolineare la sua scarsa propensione con il gioco del professor Naismith ci pensa il coach della Baton Rouge High School: “grazie Robert, ora accomodati in tribuna che i tuoi compagni devono giocare.” Non è proprio il classico inizio della storia di un campione NBA eppure, quel canestro nel giardino di casa e la testardaggine del padre lo portano pian piano a prendere sempre più confidenza con il gioco. Bob cresce, cresce tanto e quel fondo della retina inizia a diventare il consueto appuntamento a cui si fa trovare la palla appena uscita dai polpastrelli del figlio dello sceriffo. Il coach deve ricredersi e non esita a far spazio a chi, fino a poco tempo prima, non era considerato degno di star in campo con i compagni. Bob non solo riesce a stare in campo, ora Bob domina in quel campo e la Baton Rouge High School si guadagna il primo titolo statale. Già questa di per sé sembrerebbe essere una storia americana su cui poter incentrare una sceneggiatura strappalacrime, ma Bob è solo un pulcino implume pronto a mostrare al resto degli Stati Uniti d’America cosa significhi giocare a Basket.

La Grande Depressione è ormai un vago ricordo e durante gli spensierati primi anni ’50, in maglia Tigers, Bob ne mette 27 a partita rincarando la dose con 14 rimbalzi. Tre anni alla Louisiana State University, tre anni ad affinare le già superbe doti che madre natura sembrava non avergli donato in partenza e al Draft del 1954 arriva la chiamata degli Hawks, di base a Milwaukee, ma presto pronti a trasferirsi a Saint Louis. Non esattamente la franchigia più affascinante della giovane lega che porta il nome di National Basketball Association, ma Bob vuole emergere, come fece da bambino e lavora e fa canestro e prende rimbalzi e porta gli Hawks ad essere rispettati all’interno della Lega. Vince il premio di Rookie dell’anno nella sua stagione di esordio e una volta trasferitosi a Saint Louis diventa uno dei lunghi di riferimento della Lega, il degno erede di quel George Mikan che in Minnesota (si i Lakers erano di base a Minnesota, da cosa pensate che derivi il nome Lakers?) domina la scena. Il 1956 è l’anno del ritiro di Mikan e gli Hawks vogliono prendersi carico di quello spazio vacante. Sono titolari della seconda scelta al Draft, e consapevoli della volontà di Boston di mettere le mani su un ragazzotto di colore proveniente da Oakland, imbastiscono la trade che li porterà all’eccellenza, almeno secondo i loro piani. Quanto mi sarebbe piaciuto essere nella stanza dei bottoni degli Hawks: “Che ce ne facciamo di quel Russell, abbiamo Bob. I Celtics sono alla nostra mercé, sono disposti ad accontentarci su tutto. Prendiamoci “Easy” Ed e Cliff”. Come avrei riso a vederli mettere nelle mani del malefico Red Auerbach l’arma totale. Ma loro erano convinti di far bene e forse, logicamente parlando, in quel preciso momento storico, fecero la scelta migliore, ignari di quel che poi sarebbe accaduto. Ed Macauley detto “Easy”, MVP del primo All Star Game della storia della NBA e Cliff Hagan si trasferirono dal Massachusetts al Missouri a far da spalla a Bob mentre William Felton Russell si vestì di bianco verde. E se sbagli paghi, nello sport come nella vita. Eccome se paghi.

La finale del 1957 vede affrontarsi i Celtics di Red Auerbach contro gli Hawks di Alex Hannum e la serie è lunga, lunghissima. Non bastano sette partite, servono anche i supplementari di Gara 7 forzati da due liberi a pochi secondi dalla fine di Bob Pettit. Ma all’extra-time prende il via la reggenza dei Celtics anche grazie all’errore decisivo dalla lunetta del nativo di Baton Rouge, che chiude la stagione con 29,8 punti e 16,9 rimbalzi di media ai Playoffs. Ma Bob non è tipo da arrendersi facilmente, lo ha dimostrato nel corso della sua vita e fregiandosi del nick name guadagnatosi sul campo, il bombardiere di Baton Rouge riporta gli Hawks a sfidare i Celtics in finale nel 1958. Questa volta la fortuna sorride al Missouri e a tutta Saint Louis perché in gara 3, colui che ha dominato l’anno prima e dominerà per gli anni a seguire, abbandona la lotta a causa di un infortunio. Senza Bill Russell, Bob diventa ingestibile, immarcabile, straripante e con 50 punti segnati nella decisiva gara 6, regala agli Hawks quello che fin ora è il loro unico titolo di campioni NBA. Sarà questa l’unica gioia collettiva di Bob Pettit, nonostante raggiungerà le Finals altre due volte e si vedrà sbattere la porta in faccia da quel ragazzotto di colore proveniente da Oakland. La sua carriera si conclude nel 1965 con 1 Titolo Nba, 2 riconoscimenti di MVP della Lega e 11 volte All Star. 792 gare all’attivo con una media punti di 26,4 a partita e 16,2 rimbalzi di media, il primo a infrangere la soglia dei 20.000 punti, il tutto con la naturalezza di chi sembrava essere nato per far tutt’altro nella vita, il tutto presentandosi puntualmente alle partite, con il capo chino, avvolto nel suo lungo cappotto blu scuro, il tutto con la consapevolezza e il privilegio di essere stato l’unico a battere Bill Russell in una serie finale.

Francesco Rivano nasce nel 1980 nel profondo Sud Sardegna e cresce a Carloforte, unico centro abitato dell'Isola di San Pietro. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Cagliari, fa ritorno nell'amata isola dove vive, lavora e coltiva la grande passione per la scrittura. Circondato dal mare e affascinato dallo sport è stato travolto improvvisamente dall'amore per il basket. Ha collaborato come redattore con alcune riviste on line che si occupano principalmente di basket NBA, esperienza che lo ha portato a maturare le competenze per redigere e pubblicare la sua prima opera: "Ricordi al canestro" legato alla storia del Basket. E da pochi giorni ha pubblicato la sua seconda, dal titolo "La via di fuga" Link per l'acquisto del libro.

La pallacanestro italiana è così provinciale che nessuno si è ancora chiesto che cosa pensano di noi in Europa per la situazione che si va trascinando in serie A in queste settimane. Dopo aver visto l'imbattuta Tenerife di coppa cadere sotto i colpi...

La pallacanestro italiana è così provinciale che nessuno si è ancora chiesto che cosa pensano di noi in Europa per la situazione che si va trascinando in serie A in queste settimane. Dopo aver visto l'imbattuta Tenerife di coppa cadere sotto i colpi...

Brian Windhorst, noto giornalista di ESPN, è stato a Belgrado questa settimana per assistere al Derby Eterno tra Partizan Mozzart Bet Belgrade e Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade, disputato alla Beogradska Arena. Prima della partita, Windhorst ha rilasciato...

Brian Windhorst, noto giornalista di ESPN, è stato a Belgrado questa settimana per assistere al Derby Eterno tra Partizan Mozzart Bet Belgrade e Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade, disputato alla Beogradska Arena. Prima della partita, Windhorst ha rilasciato...

L'allenatore italiano da poche settimane è a Beirut alla guida di una società ben organizzata e legittimamente ambiziosa. Come lui

L'allenatore italiano da poche settimane è a Beirut alla guida di una società ben organizzata e legittimamente ambiziosa. Come lui

Paolo Galbiati non usa giri di parole per analizzare la sconfitta interna del suo Baskonia contro il Valencia Basket, sottolineando quanto sia stato complicato arginare la fisicità e il ritmo impresso dagli avversari. L'allenatore italiano ha ammesso con...

Paolo Galbiati non usa giri di parole per analizzare la sconfitta interna del suo Baskonia contro il Valencia Basket, sottolineando quanto sia stato complicato arginare la fisicità e il ritmo impresso dagli avversari. L'allenatore italiano ha ammesso con...

Dalla Spagna il Mundo Deportivo rilancia un'indiscrezione riguardo a Amar Alibegovic. Il bosniaco di formazione italiana potrebbe infatti approdare in Spagna, con il Coviran Granada che avrebbe raggiunto un accordo con il giocatore....

Dalla Spagna il Mundo Deportivo rilancia un'indiscrezione riguardo a Amar Alibegovic. Il bosniaco di formazione italiana potrebbe infatti approdare in Spagna, con il Coviran Granada che avrebbe raggiunto un accordo con il giocatore....

La Libertas Livorno 1947 saluta con affetto il giocatore Nicolò Isotta e lo ringrazia per l’impegno, la dedizione e la professionalità che ha mostrato in questi mesi di permanenza in amaranto. Al contempo auguriamo a Nicolò le migliori fortune...

La Libertas Livorno 1947 saluta con affetto il giocatore Nicolò Isotta e lo ringrazia per l’impegno, la dedizione e la professionalità che ha mostrato in questi mesi di permanenza in amaranto. Al contempo auguriamo a Nicolò le migliori fortune...

Sotto l'Albero di Natale Pallacanestro Montecatini confeziona un regalo speciale per "allungare" in qualità e "allargare" in quantità le rotazioni della squadra a disposizione di coach Andreazza, Niccolai e Guelfi, rinforzarla...

Sotto l'Albero di Natale Pallacanestro Montecatini confeziona un regalo speciale per "allungare" in qualità e "allargare" in quantità le rotazioni della squadra a disposizione di coach Andreazza, Niccolai e Guelfi, rinforzarla...