“La passione è il carburante per il successo”: parole e mentality di Kobe

(di FRANCESCO RIVANO). Nella letteratura italiana un ruolo fondamentale è stato svolto da un drammaturgo piemontese che è vissuto fra il 1749 e il 1803. Vittorio Alfieri è tutt’ora considerato il padre della tragedia italiana moderna, ha cavalcato l’onda dell’Illuminismo miscelandola ai pensieri del Romanticismo ispirando la poetica del Foscolo, del Leopardi, del Manzoni. Nato da famiglia benestante, ha vissuto fra ozi, viaggi e lotta alla noia, alla ricerca di una libertà di pensiero che scacciasse l’insoddisfazione. È stato investito tardi dalla letteratura, ma una volta pervaso dall’arte si è dedicato anima e corpo allo studio e al lavoro, resuscitando la sua esistenza dalla morte dei vizi alla vita e all’esaltazione dell’intelletto. La sua è stata una vera propria ossessione, una ricerca quasi malata che lo ha spinto a farsi legare a una sedia pur di rimanere concentrato sullo studio e non cadere nelle tentazioni della vita mondana. “Volli, e sempre volli, e fortissimamente volli”, la frase più celebre dell’Alfieri, è la frase che più di tutte racchiude il concetto di forza di volontà, di dedizione, di forza d’animo necessaria per superare qualsiasi ostacolo, qualsiasi difficoltà che si frappone fra l’essere umano e gli obiettivi che vuole raggiungere. Chiunque di noi nella vita si pone degli obiettivi e ciò che distingue l’uomo realizzato da quello avvilito è il raggiungimento del proprio scopo e il percorso affrontato per arrivare alla meta. Mentalità, è questa la parola chiave, e cioè l’attitudine a reagire, rispondere, affrontare ogni singolo evento attraverso un approccio mentale che se statico riduce alla immobilità, ma che se dinamico sfocia nella gioia di vivere. Un concetto che molto si intreccia con quello di talento. Torniamo per un attimo ad Alfieri; il talento innato per la scrittura è sempre stato parte del suo bagaglio formativo, ma ciò che gli ha permesso di esplodere è stata la volontà di volerlo sfruttare. Molti pensano che il talento sia una dotazione di serie fornita al momento della nascita di un individuo e che fuoriesca da solo senza alcuno sforzo del proprietario. Così non è in quanto il talento è sì un’abilità naturale, una predisposizione particolare posseduta da un individuo, ma tale abilità per produrre gli effetti desiderati necessita di stimoli, di impegno, di lavoro, di allenamento. O pensate che Cristiano Ronaldo abbia segnato tutti quei gol perché nel libretto delle istruzioni al momento della sua nascita c’era scritto nelle caratteristiche principali la parola goleador? Stessa cosa vale per Michael Jordan, Roger Federer, Tadej Pogacar, Tom Brady e qualsiasi sportivo che avete visto dominare la disciplina in cui si è cimentato. La filiera del successo, nello sport quanto nella vita, è la medesima per tutti: talento innato, mentalità dinamica per decidere di sfruttarlo, lavoro e allenamento per fargli produrre gli effetti, godimento dei benefici prodotti dal suo utilizzo. Vi viene in mente qualche giocatore di Basket al quale potete abbinare le parole talento, mentalità e successo? Vi do un aiuto: i suoi genitori hanno deciso come chiamarlo sfogliando il menù di un ristorante e scoprendo che il nome di un noto taglio di carne giapponese fosse “veramente un bel nome”.

“La passione è il carburante per il successo”

Io lo posso affermare: l’influenza dello sport praticato da un genitore è tale da indirizzare le scelte di un figlio e far nascere una passione. Questo ovviamente in un rapporto sano. Senza andare a cercare nomi altisonanti, mio padre allenatore di calcio dilettantistico, portandomi con se in giro per i campi da calcio, ha inavvertitamente (forse non troppo) influenzato la scelta sullo sport a cui dedicare il mio tempo libero. Pensate quanto un padre, atleta professionista trapiantato in un paese differente da quello natale, che porta il figlio a ogni singolo allenamento, a ogni singola partita, possa instillare nella mente del figlio stesso il seme della passione per quello sport. Tanto più se il figlio vede il padre idolatrato, osannato da una platea arrivata in massa per godere dello spettacolo sportivo. C’è più di un testimone pronto ad affermare che tra la metà degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, nei palazzetti di Rieti, Pistoia, Reggio Calabria e Reggio Emilia, ad accompagnare la gloriosa stella statunitense della squadra con trascorsi in NBA, ci fosse un piccoletto pronto a entrare in campo a ogni tempo morto della partita. Un bambino che ha conosciuto l’amore per lo sport sì grazie al padre ma anche e soprattutto grazie al movimento della pallacanestro italiana. C’è chi quel bambino lo ricorda molto bene anche perché grazie a quel bambino ha svoltato la sua vita. Carlo è un ex giornalista sportivo che negli anni ottanta assisteva e relazionava sulle partite della Pallacanestro Reggiana. Da accanito fumatore qual era aspettava nervosamente l’intervallo delle partite per poter soddisfare il fabbisogno di nicotina richiesto dal suo corpo dopo anni e anni di assuefazione. Durante la stagione 1989-1990 si ritrovava spesso nella sala fumatori ad ascoltare il frastuono del pubblico durante l’intervallo di quelli che all’epoca erano i due tempi da 20 minuti. Un giorno, spinto dalla curiosità decise di tirare più rapidamente per consumare più velocemente la Marlboro Rossa e andare a capire cosa succedesse di tanto interessante per il pubblico. Quello che vide lo appassionò. Con la palla in mano e un ball handling degno dei migliori playmaker della nostra Serie A, un ragazzetto di colore di circa 11 anni dilettava il pubblico con un repertorio cestistico del tutto invidiabile. Da quel giorno le pause per fumare furono sostituite dall’attrazione principale del palazzetto di Reggio Emilia, con buona pace della Marlboro e un sentito ringraziamento dai polmoni di Carlo, con la consapevolezza che il tempo da dedicare a una sigaretta possa essere investito in qualcosa di più appassionante.

“Sono praticamente inarrestabile …. Io non sono qui per fare ciò che è normale “

Crescere cestisticamente in Italia e quindi in Europa per un ragazzo statunitense era all’epoca un affare dal punto di vista tecnico. La cura dei fondamentali era una dotazione tecnica di cui disponevano pochi suoi coetanei abituati alle skills da playground, ma poco attenti a non incappare in una violazione di passi. Quando la carriera del padre si concluse e fece ritorno negli USA, l’idolo del pubblico di Reggio Emilia era oramai un adolescente. Originaria di Philadelphia la famiglia si stanziò nella città dell’amore fraterno e la Lower Merion High School fu la scuola scelta nella quale iscrivere il ragazzo. 2883 punti in un biennio, il che stava a significare l’aver infranto il record di punti stabilito da chi, a Philadelphia, era stato un idolo per davvero: Wilt Chamberlain. Domino assoluto alla High School e salto diretto verso la NBA.

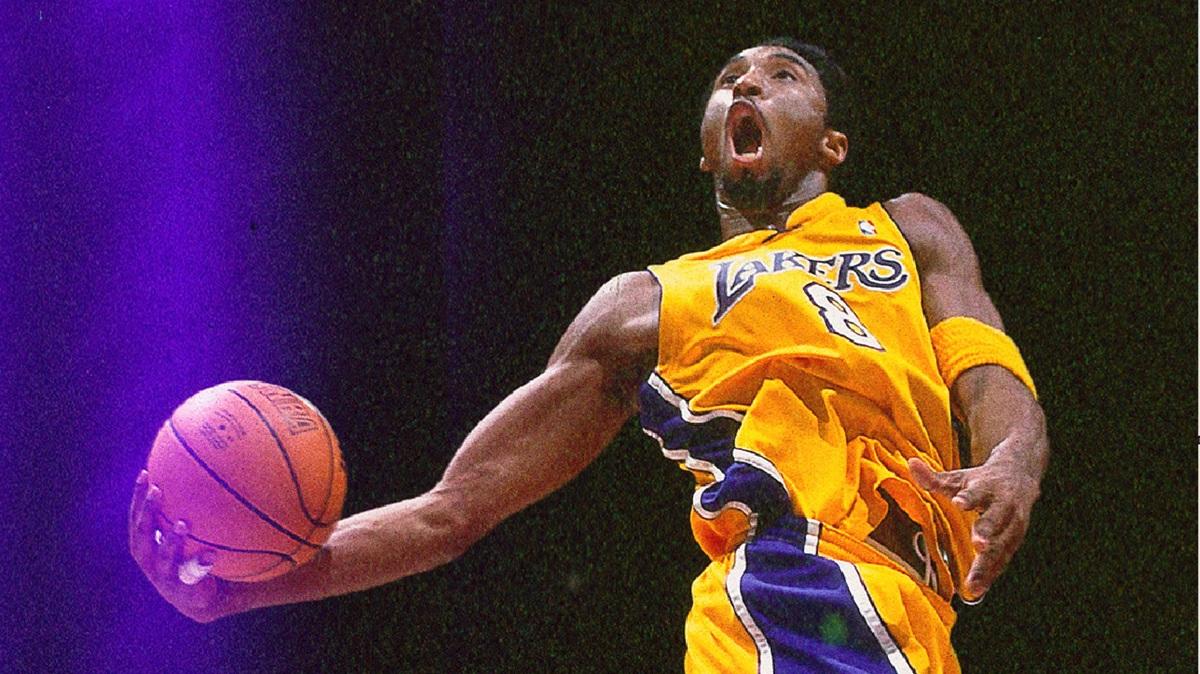

Dedizione, lavoro, cura dei dettagli, necessità di vincere; questi erano gli aspetti fondamentali del giovane proveniente dalla lontana Italia, il tutto farcito da una naturale antipatia che il suo atteggiamento da “Marchese del Grillo” suscitava in ogni suo interlocutore. Voleva emergere e diventare la migliore versione possibile di se stesso come giocatore di basket e per far ciò ha assunto il duro lavoro e la concentrazione mentale come pilastri su cui costruire una carriera destinata ai vertici. La sua carriera da pro si è sviluppata dalla culla alla tomba in maglia Lakers grazie alla lungimiranza di un'altra icona dei giallo-viola e non solo (basti farvi venire in mente il logo della NBA), quel Jerry West che dirottando, non senza polemiche, il veterano Divac a Charlotte fu capace di assicurarsi le prestazioni del figlio di Joe “Jelly Bean” Bryant: Kobe. La personalità di Kobe è un fattore con cui tutti si rendono conto di dover aver a che fare fin dalle prime uscite. Nonostante Del Harris gli conceda pochi minuti nell’anno da rookie, Kobe si prende il palcoscenico dello Slam Dunk Contest andando incidere il suo nome nella memoria storica dell’evento. Ma ciò che fa scattare il campanello di allarme sul resto della Lega è la personalità dimostrata in gara 5 dei Playoff contro i Jazz nelle semifinali di Conference. Con i suoi sotto Kobe inanella una serie di quattro air ball che impediranno ai suoi di sopravvivere a Utah. Si potrebbe pensare che una serie così umiliante di errori a soli 18 anni possa bruciare un ragazzino forse capitato in un mondo per il quale non è ancora pronto. In realtà quello è lo sparti acque per il decollo della carriera, è l’innesco che fa esplodere nella mente di Kobe un’ossessione indomabile.

“Una volta che sai come ci si sente dopo il fallimento, la determinazione insegue il successo”

La resilienza è la prima virtù del Bryant professionista, ossia quella capacità di resistere all’onda d’urto di un insuccesso e trasformarla in stimolo per sostituirla con la gloria. È la cura maniacale dei dettagli che permette al numero 8 dei Lakers di trovare la via per emergere; conoscere ogni singolo aspetto del gioco, saperne riconoscere le pieghe, aver cura dei particolari, allenare mentalmente in anticipo le situazioni che si presenteranno in partita, dota Kobe di una mappa del tesoro che solo lui sa leggere. E riconoscere in anticipo quello che sta per accadere gli da coraggio e fiducia nei suoi mezzi. Finals del 2000, Indianapolis, Gara 4 con i Lakers avanti 2 a 1 nella serie. La partita è spigolosa, i Pacers vogliono tornare in parità e trascinano i campioni della Western Conference ai supplementari. Larry Bird, vecchio nemico dei giallo-viola e allenatore di quella Indiana, vede la strada della vittoria quando a due minuti e mezzo dalla fine del prolungamento Shaq commette il suo sesto fallo. Laddove il resto de l mondo vede un difficoltà Kobe intravede un opportunità e non se la lascia sfuggire. Sono quei due minuti mal contati che riconoscono a Kobe Bryant lo status di superstar, sono quei due minuti di onnipotenza cestistica a ergersi a manifesto della determinazione, della forza di volontà, perché d’altronde “se non credi in te stesso, nessuno lo farà per te”

“Vincere ha la precedenza su tutto. Il momento in cui ti arrendi è il momento in cui lasci vincere qualcun altro”

La vittoria chiama vittoria e si sa il gusto della vittoria, una volta assaporato , crea dipendenza. Ma ciò che ha scandito la carriera di Kobe Bryant non è solo la ricerca della vittoria sportiva, ma anche la necessità di dover primeggiare a livello personale. La sconfitta non è un’opzione e nel momento in cui lo diventa è una macchia che va lavata via, anche a distanza di anni. L’All-Star Game del 2003 è il grande ultimo ballo di una leggenda, forse del miglior giocatore mai visto su un parquet, probabilmente del giocatore che ha ispirato le movenze e le abilità di Kobe. Tutto è apparecchiato per onorare una carriera difficilmente riproducibile, con tanto di canestro decisivo per portare la gara delle stelle a un ulteriore prolungamento di 5 minuti ai quali il mondo intero del Basket merita di assistere. L’overtime volge al termine e a pochi secondi dalla sirena, in situazione di parità la palla arriva nelle mani del protagonista di quella serata: Michael Jordan. Tutti sanno che il tiro decisivo sarà il suo e tutti sanno, perché hanno visto troppe volte lo stesso film, che quel tiro finirà la sua corsa sul fondo della retina. Quindi lato destro del campo, Shawn Marion che prova a difendere, partenza, arresto, tiro e canestro. Tutto perfetto, tutto come da copione, pubblico in visibilio. Solo due persone hanno dei dubbi. La prima è proprio Jordan che si rende conto con una smorfia che ci sono ancora 4.8 secondi sul cronometro. L’altra è Kobe che riavvolge il nastro e torna al suo primo All –Star Game, quello del 1998, quello in cui, mentre marcava proprio Jordan veniva surclassato. L’occasione della vendetta è arrivata e Kobe non se la lascia sfuggire. I tre tiri liberi, di cui due a bersaglio, che si guadagna dall’altra parte del campo rovinano la festa di MJ che abbandonerà il campo con l’onore della armi al secondo supplementare lasciando che la luce dell’occhio di bue illumini il suo avversario. “Se sarai un leader non piacerai a tutti” e Kobe quella sera, nonostante abbia voluto ribadire la sua leadership nella Lega, piacque proprio a pochi, ma vincere aveva la precedenza su tutto.

“Non importa quanto segni, quello che conta è uscire dal campo felice”

Dopo un anno trascorso a viaggiare nel farewell tour attraverso il quale, in qualsiasi palazzetto, è stato riconosciuto quanto la carriera di Kobe sia stata gloriosa, la stagione 2015-2016 ha chiuso i battenti fra le mura amiche di quello che era ancora lo Staples Center. Avversari gli Utah Jazz, proprio loro, quelli dei 4 air ball nell’anno da rookie. Una partita di addio che difficilmente qualcuno potrà replicare, un sussulto di orgoglio, la lucidità paradossale che nessuno si sarebbe aspettato. Kobe non vuole lasciare il basket giocato con una singola apparizione, Kobe vuole lasciare il basket giocato con un segnale ben chiaro: “non dimenticherete il mio nome!” Non importa se tutto l’anno ha giocato sul dolore perché “il dolore non ti dice quando dovresti fermarti, il dolore è quella vocina nella tua testa che cerca di frenarti perché sa che continui” e quindi gioca, resta in campo il più possibile, segna e vince. Sessanta punti, addio al basket giocato e due parole che sanciscono la fine di un era: “Mamba Out”. A Kobe poco è importato quanto abbia segnato quella sera (forse), quello che ha contato veramente è stato uscire dal campo felice, felice di essere arrivato al capolinea e essere stato in grado ancora una volta di dimostrare che il suo lavoro, la sua passione, la sua dedizione, la sua ossessione gli hanno permesso di raggiungere ogni obiettivo.

La carriera di Kobe è un manifesto alla forza di volontà, alla propensione al sacrificio, alla temerarietà, la carriera di Kobe è l’emblema dell’attitudine a resistere, a insistere, a non mollare, la carriera di Kobe è la descrizione perfetta della Mamba Mentality , la carriera di Kobe è il “volli, e sempre volli, e fortissimamente volli” di Vittorio Alfieri traslato ai giorni nostri.

“La cosa più importante è cercare di ispirare le persone in modo che possano essere grandi in qualsiasi cosa vogliano fare” e non c’è nessun elicottero caduto a Calabasas che possa togliere a Kobe Bryant la capacità di ispirare il mondo intero, tanto in un campo da basket quanto tra le difficoltà della vita di tutti i giorni.

----- Francesco Rivano nasce nel 1980 nel profondo Sud Sardegna e cresce a Carloforte, unico centro abitato dell'Isola di San Pietro. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Cagliari, fa ritorno nell'amata isola dove vive, lavora e coltiva la grande passione per la scrittura. Circondato dal mare e affascinato dallo sport è stato travolto improvvisamente dall'amore per il basket. Ha collaborato come redattore con alcune riviste on line che si occupano principalmente di basket NBA, esperienza che lo ha portato a maturare le competenze per redigere e pubblicare la sua prima opera: "Ricordi al canestro" legato alla storia del Basket. Nel 2024 ha pubblicato la sua seconda, dal titolo "La via di fuga" Link per l'acquisto del libro.

La prestigiosa rivista internazionale ha pubblicato un articolo sul problerma della reottura del crociato nello sport femminile. Come noi tre anni fa

La prestigiosa rivista internazionale ha pubblicato un articolo sul problerma della reottura del crociato nello sport femminile. Come noi tre anni fa

Il "farewell tour" di Chris Paul termina prima del previsto: a sorpresa il play veterano ha annunciato su Instagram il suo ritiro. La notizia segue il taglio da parte dei Toronto Raptors, franchigia che lo aveva acquisito via trade dai Los Angeles...

Il "farewell tour" di Chris Paul termina prima del previsto: a sorpresa il play veterano ha annunciato su Instagram il suo ritiro. La notizia segue il taglio da parte dei Toronto Raptors, franchigia che lo aveva acquisito via trade dai Los Angeles...

Luis Scola, azionista di riferimento e amministratore delegato di Pallacanestro Varese, vede con grande interesse l'arrivo di NBA Europe che porterà con se un modello di sviluppo delle squadre di pallacanestro volto a raggiungere la sostenibilità economica...

Luis Scola, azionista di riferimento e amministratore delegato di Pallacanestro Varese, vede con grande interesse l'arrivo di NBA Europe che porterà con se un modello di sviluppo delle squadre di pallacanestro volto a raggiungere la sostenibilità economica...

Nonostante la preziosa vittoria esterna per 85-83 arrivata con il buzzer beater di Wade Baldwin ad Atene nel 28° turno di Eurolega, che conferma l'ottimo momento del Fenerbahce alla settima vittoria di fila, l'attenzione della conferenza stampa...

Nonostante la preziosa vittoria esterna per 85-83 arrivata con il buzzer beater di Wade Baldwin ad Atene nel 28° turno di Eurolega, che conferma l'ottimo momento del Fenerbahce alla settima vittoria di fila, l'attenzione della conferenza stampa...

La Guerri Napoli torna in campo domani per affrontare Trieste prima della Coppa Italia. Dopo l'uscita di Ed Croswell, potrebbero esserci altre novità. Il club lavora per trovare una guardia/ala da inserire al roster, e Il...

La Guerri Napoli torna in campo domani per affrontare Trieste prima della Coppa Italia. Dopo l'uscita di Ed Croswell, potrebbero esserci altre novità. Il club lavora per trovare una guardia/ala da inserire al roster, e Il...

Il 15 febbraio il PalaMangano sarà il teatro di una delle partite più attese dell’intera stagione di Serie A2: Givova Scafati contro Libertas Pesaro. Una sfida che vale molto più dei due punti in palio, perché mette, una di fronte...

Il 15 febbraio il PalaMangano sarà il teatro di una delle partite più attese dell’intera stagione di Serie A2: Givova Scafati contro Libertas Pesaro. Una sfida che vale molto più dei due punti in palio, perché mette, una di fronte...