Si può essere Numeri Uno al di là dell'ossessione per il palco della vittoria?

(di FRANCESCO RIVANO). Ormai viviamo in un mondo in cui l’apparire è la priorità mentre l’essere è diventato un optional e questo stile di vita è incentivato da un utilizzo sfrenato delle piattaforme social diventate il veicolo principale per mettersi in vetrina e vantarsi di qualsiasi quisquilia che possa essere venduta ai “followers” come pregio o qualità di fondamentale importanza. Questa scuola di pensiero quindi fa si che ognuno di noi si senta in diritto di doversi vantare di qualsiasi successo, anche il più insignificante, pur di farsi notare e trovare soddisfazione in un pollice o in un cuoricino. Diventano così importanti le vittorie inutili, così come diventano tragiche le sconfitte meno dolorose, perché la cassa di risonanza del mondo social eleva all’ennesima potenza chi si mostra come un vincente e affoga nel più profondo degli abissi chi viene etichettato come perdente. Ma siamo così sicuri che la vittoria sia sempre e comunque meglio di una sconfitta? E soprattutto, siamo convinti che chi ha perso una sfida non abbia in realtà vinto imparando qualcosa di nuovo? Nel mondo degli adolescenti e quindi di chi sta ponendo le basi per affrontare la vita, non sono così sicuro che una vittoria facile sia più edificante di una sconfitta subita dopo aver combattuto. Ancor meno mi convince il fatto che mettere in vetrina le piccole vittorie dei nostri ragazzi sia una prassi che li aiuti a comprendere che in una sfida spesso non è dal risultato che si apprendono le lezioni più importanti. Senza entrare qui nel merito delle ripercussioni psicologiche che può subire un ragazzo, sia quando viene etichettato come perdente, ma anche quando, dopo essere elevato a status di vincente, affronta le prime difficoltà della vita, voglio qui sfatare il mito della sconfitta come il male di tutti i mali, come l’onta che non si può lavare, come elemento tale da ricondurre il resto della vita di una persona al “ma lui ha perso e quindi non vale nulla”. Tanti sono gli esempi che possiamo fare nello sport: Raymond Poulidor nel ciclismo, Stirling Moss nella Formula 1, Hector Cuper (non menzionatelo ai tifosi interisti) nel calcio, Dani Pedrosa nella Moto GP. Tutti campioni affermati, tutti professionisti in grado di fare egregiamente il loro lavoro senza però arrivare ad alzare un titolo, tutti fini conoscitori della disciplina in cui si sono cimentati, ma ridicolizzati dal loro status di perdenti. Eppure provate voi ad arrivare secondi a un Tour de France, a lottare fino all’ultima gara per il titolo di campione mondiale di Formula 1 o della Moto GP, provate voi a risollevare le sorti di una squadra di calcio proveniente da anni di nulla assoluto riportandola a competere per il titolo di campione d’Italia o a raggiungere per due volte la finale di Champions League con una squadra spagnola che non si chiami Barcellona o Real Madrid. E se traslassimo questo concetto nel mondo del basket statunitense?

Leeds, Alabama, profondo sud degli Stati Uniti d’America. Negli anni ’60 il KKK impera, detta legge, priva della dignità umana la popolazione afroamericana. Pochi anni prima Rosa Parks, decide di sedersi a bordo di una corriera nel sedile destinato a soli bianchi finendo per questo dietro le sbarre; pochi anni dopo Charcey Glenn, in preda alla morsa delle contrazioni sempre più frequenti, entra nell’ospedale destinato a soli bianchi, ma questa volta nessuno finisce dentro. Anzi qualcuno esce fuori e a farlo è il neonato Charles.

Charles è il primo bimbo di colore nell’epoca della segregazione razziale a nascere in un ospedale per soli bianchi e crescendo diventa anche il primo bambino di colore, assieme ad altri compagni, a frequentare una scuola fin lì destinata solo ai figli dei bianchi. Razzismo, divorzio, morte, difficoltà economiche; è in questo contesto sociale più simile a una gara dei 3.000 siepi che a una passeggiata nel parco, che Charles sviluppa un carattere duro nel quale la rabbia gioca una componente importante. La rabbia nei primi anni di vita di Charles è come il vapore all’interno di una pentola a pressione; deve uscire prima di provocare un esplosione e per farlo necessita di una valvola di sfogo. Questa valvola è la palla da Basket e nonostante le dimensioni e le forme di Charles non siano tali da prevedere una carriera da professionista, lui se ne infischia, gioca e lo fa anche molto bene. Nella Leeds High School Charles trova poco spazio, è grasso (pesa più di 100 kili) e non è altissimo (178 centimetri) eppure in campo sembra leggero. Durante l’estate che lo porterà all’anno da senior cresce improvvisamente in altezza e la carriera liceale la conclude con una stagione da quasi 20 punti e quasi 18 rimbalzi senza però catturare l’occhio degli scout universitari. Uno scout però lo nota, Sonny Smith della Auburn University, che riferisce al suo staff di aver visto un “fat guy who can play like the wind”. Si può paragonare un ragazzo sovrappeso alla leggerezza del vento? Difficile ma non impossibile per Charles che nei tre anni alla Auburn University strabilia il pubblico dominando i tabelloni, guidando l’azione verso il canestro avversario nel quale affondare le schiacciati più potenti viste nell’intero Alabama. La stagione 1983-1984 è l’ultima con la maglia dei Tigers, è la stagione che lo porterà al Draft NBA e che farà decidere a Bobby Knight se portarlo a Los Angeles a rappresentare gli Stati Uniti nella rassegna olimpica di casa. E secondo voi l’integerrimo Bobby Knight avrebbe mai fatto indossare la casacca di Team Usa a un ragazzo sovrappeso, capace di farsi recapitare una pizza in panchina durante una gara di College Basket, che per soprannome ha “The Round Mount of Rebound”? Assolutamente no, in barba alle capacità tecniche eccellenti del figlio di Charcey.

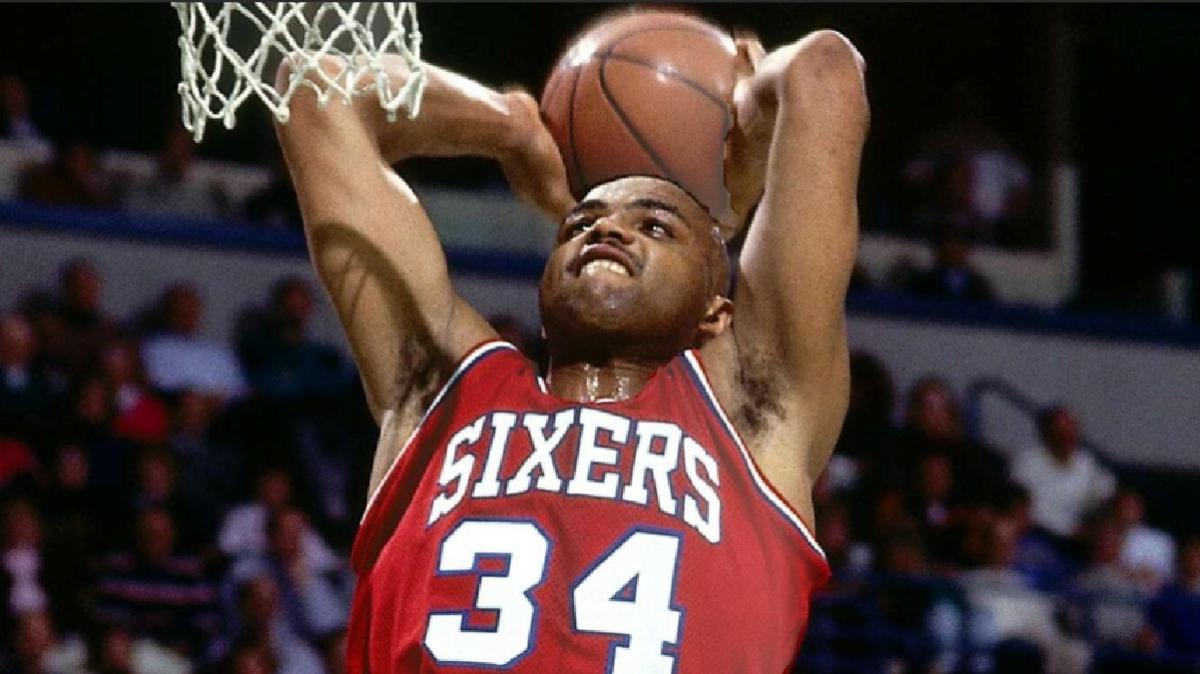

Niente Olimpiadi del 1984 ma la NBA premia le qualità mostrate da Charles ad Auburn. Con la scelta numero cinque i Philadelphia 76ers selezionano Charles in uno dei draft più talentuosi che la storia NBA ricordi. Il Charles che arriva nella città dell’amore fraterno è un ragazzo istrionico, che maschera le sue fragilità con una dose di comicità caricaturale, che lotta assiduamente con i suoi problemi di peso difendendo la sua natura attaccando il prossimo con un livello di trash talking tra i più alti mai fatti registrare. E in campo? In campo è una furia. Guidato cestisticamente e non solo da veterani del calibro del Doctor J e Moses Malone cresce, sviluppa la sua attitudine al lavoro e al sacrificio, fa un corso accelerato di leadership che gli tornerà utile quando, al momento dell’addio di Moses e Julius, si ritroverà in mano le redini di una franchigia NBA. Diventa All-Star, All-Nba, lotta per il titolo di MVP, porta i Sixers sistematicamente ai Playoffs, accatasta statistiche degne dei migliori lunghi All-Time. Charles diventa un uomo iconico per la Lega: fuori dal campo tutti vogliono le sue scarpe, dentro al campo tutti fanno a gara per litigare con lui che porta a spasso per gli States la sua mole, il suo carattere schietto e il suo gioco aggressivo. Lascia Philadelphia nel 1992, non dopo aver sputato dal campo a una ragazzina diventata improvvisamente destinataria di un gesto ignobile provocato da altrettante ingiurie ignobili rivolte a Charles da un tifoso; non dopo aver fatto parte del Dream Team a Barcellona. A Phoenix in maglia Suns fin da subito dà da intendere a tutti che musica si suonerà nell’Arizona. Prima partita quasi in tripla doppia fino ad arrivare a fine stagione con il titolo MVP e il raggiungimento delle Finals. È in maglia Suns che Charles ottiene i migliori risultati di carriera che però non saranno mai migliori di quelli raggiunti da due compagni del Draft del 1984: Michael Jordan e Hakeem Olajuwon. Nella stagione 1992-1993 da miglior giocatore della lega porta i suoi a giocarsi il titolo a Giugno contro i Bulls. Charles, spavaldo come sempre è stato, afferma di poter battere Jordan ma la realtà dei fatti è differente: Jordan alle Finals non si batte, anche se ti presenti nella tua miglior versione possibile. Jordan dopo quella stagione si da al Baseball e Charles, nonostante un mal di schiena che lo limita, pensa “questa volta nessuno può fermarmi.” In realtà le stagioni 1993-94 e 1994-95 si concludono con la sconfitta ai Playoffs contro i Rockets guidati da The Dream che poi andranno a conquistare i due titoli in contumacia Jordan.

“Se non puoi batterli unisciti a loro” recita un aforisma di Giulio Cesare e Charles lo prende alla lettera lasciando Phoenix nel 1996 e accasandosi agli Houston Rockets con il chiaro intento di vincere quel titolo che tanto desidera. Ma le cose non vanno per il verso giusto; nel Texas i Rockets non ripetono le gesta dei due titoli anche perché nel frattempo Jordan è tornato e l’otto dicembre del 1999, nella Philadelphia che lo ha accolto da rookie, Charles si rompe il tendine del quadricipite sinistro. È la fine, o almeno così pensano tutti quelli che attribuiscono a un infortunio del genere, capitato a 36 anni, la giusta causa per porre fine a una gloriosa carriera pur senza titoli. Ma Charles non vuol lasciar decidere al fato se è giunta o meno l’ora di dire addio al Gioco. Charles si allena duramente, si impegna per recuperare e dopo essere uscito dalla injury list dei Rockets si presenta dopo solo quattro mesi al suo posto, sotto canestro. È il 19 Aprile del 2000 quando nella partita contro i Vancouver Grizziles cattura un rimbalzo offensivo e segna i primi due punti dopo l’infortunio. È con il suo principale marchio di fabbrica, il canestro da rimbalzo offensivo, che Charles ottiene il suo scopo, abbandonare il terreno di gioco sulle sue gambe e lo fa sotto una pioggia di applausi che onorano una carriera da Hall of Famer.

Torniamo alla sconfitta e mi piacerebbe tanto avervi davanti e porvi queste domande: può la sconfitta inficiare un’intera carriera? Può la sconfitta buttare al vento anni di sacrifici, di duro lavoro? Può la sconfitta limitare il valore di una persona che ha dato tutto se stesso nel tentativo di evitarla? Ovviamente non posso ricevere le vostre risposte ma voi potete avere la mia opinione e la mia opinione in merito è che NO, la sconfitta non rende ai miei occhi meno brillante la carriera di Charles Barkley. Io non vedo sconfitta in una vita dedicata a rincorrere una passione, non vedo sconfitta nel lavoro svolto con professionalità e impegno, non vedo sconfitta in chi, con il suo operato, ha ispirato milioni di giovani. Su questa ultima affermazione, proprio con Charles, ci sarebbe da dibattere visto che lui ha più volte affermato che i ragazzi non dovrebbero ispirarsi ai giocatori di basket in quanto non diventeranno mai come loro, ma come si fa a impedire di sognare a un giovane ragazzo che si appassiona a uno sport. D’altronde i sogni dei ragazzi di tutto il mondo sono uguali ai sogni che aveva proprio Charles da ragazzino, quei sogni che, se coltivati con passione e impegno portano al successo. E non sarà una sconfitta a renderli meno belli perché chi raggiunge il proprio scopo nella vita non perde mai, anche se non riesce a vincere fino in fondo.

D’altronde provate voi a battere Michael Jordan!!!

----- Francesco Rivano nasce nel 1980 nel profondo Sud Sardegna e cresce a Carloforte, unico centro abitato dell'Isola di San Pietro. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Cagliari, fa ritorno nell'amata isola dove vive, lavora e coltiva la grande passione per la scrittura. Circondato dal mare e affascinato dallo sport è stato travolto improvvisamente dall'amore per il basket. Ha collaborato come redattore con alcune riviste on line che si occupano principalmente di basket NBA, esperienza che lo ha portato a maturare le competenze per redigere e pubblicare la sua prima opera: "Ricordi al canestro" legato alla storia del Basket. Nel 2024 ha pubblicato la sua seconda, dal titolo "La via di fuga" Link per l'acquisto del libro.

La pallacanestro italiana è così provinciale che nessuno si è ancora chiesto che cosa pensano di noi in Europa per la situazione che si va trascinando in serie A in queste settimane. Dopo aver visto l'imbattuta Tenerife di coppa cadere sotto i colpi...

La pallacanestro italiana è così provinciale che nessuno si è ancora chiesto che cosa pensano di noi in Europa per la situazione che si va trascinando in serie A in queste settimane. Dopo aver visto l'imbattuta Tenerife di coppa cadere sotto i colpi...

Nonostante gli Charlotte Hornets siano pronti a valutare diverse opzioni sul mercato, la franchigia non ha alcuna intenzione di smantellare il roster o svendere i propri veterani, mantenendo ancora viva la speranza di agganciare un posto nel play-in. Secondo quanto riportato...

Nonostante gli Charlotte Hornets siano pronti a valutare diverse opzioni sul mercato, la franchigia non ha alcuna intenzione di smantellare il roster o svendere i propri veterani, mantenendo ancora viva la speranza di agganciare un posto nel play-in. Secondo quanto riportato...

L'allenatore italiano da poche settimane è a Beirut alla guida di una società ben organizzata e legittimamente ambiziosa. Come lui

L'allenatore italiano da poche settimane è a Beirut alla guida di una società ben organizzata e legittimamente ambiziosa. Come lui

Aver deciso di aggiungere due squadre, affrettandosi forse per la minaccia NBA, ha portato un aumento delle partite di Euroleague che sembra davvero aver superato un limite. "Non possiamo giocare cinque partite in nove giorni, e ci sono almeno quattro serie di...

Aver deciso di aggiungere due squadre, affrettandosi forse per la minaccia NBA, ha portato un aumento delle partite di Euroleague che sembra davvero aver superato un limite. "Non possiamo giocare cinque partite in nove giorni, e ci sono almeno quattro serie di...

Nicola Akele ha fatto un punto sulla sua carriera a 30 anni da poco compiuti sulle pagine del Corriere dello Sport: “Non mi pento di nessuna delle scelte che ho fatto da quando gioco a basket, anche quelle che sono sembrate meno logiche. Ogni capitolo di questa...

Nicola Akele ha fatto un punto sulla sua carriera a 30 anni da poco compiuti sulle pagine del Corriere dello Sport: “Non mi pento di nessuna delle scelte che ho fatto da quando gioco a basket, anche quelle che sono sembrate meno logiche. Ogni capitolo di questa...

“Io tifo positivo”, il progetto fortemente voluto in tandem su proposta del title sponsor di RBR Rimini, Dole, nella persona di Giusto Curti e da Rbr rappresentata in prima linea dal suo presidente Paolo Maggioli, si arricchisce di una nuova e significativa...

“Io tifo positivo”, il progetto fortemente voluto in tandem su proposta del title sponsor di RBR Rimini, Dole, nella persona di Giusto Curti e da Rbr rappresentata in prima linea dal suo presidente Paolo Maggioli, si arricchisce di una nuova e significativa...

Un annuncio nel giorno della vigilia di Natale da parte di Massimiliano Pasqualini, presidente della Virtus GVM Roma 1960, direttamente dai social: "Buon Natale... Oggi il marchio storico della Virtus Roma Pallacanestro è tornato a Casa". Il numero...

Un annuncio nel giorno della vigilia di Natale da parte di Massimiliano Pasqualini, presidente della Virtus GVM Roma 1960, direttamente dai social: "Buon Natale... Oggi il marchio storico della Virtus Roma Pallacanestro è tornato a Casa". Il numero...